你知道吗,有时候最大的胜利不是在战场上在线配资网站,而是在实验室里。

当别人以为扼住了你的咽喉,甚至准备看一场注定失败的表演时。

你悄悄造出了一把「刻刀」,轻描淡写地说:「不好意思,我们不需要你们的了」。

这把悄然铸就的「刻刀」名叫「羲之」。

它雕琢的并非木头石头,而是关乎未来科技高度的——芯片。

提到光刻机,人们或许觉得它和自己没什么关系。

但实际上,它就如同做菜用的刀具,没有一把好刀,再厉害的厨师也做不出美味的菜肴。

芯片制造也是一样的道理,如果没有精密的光刻机,再先进的芯片设计也只能停留在图纸上。

几年前,这把「刀」的进口之路被硬生生切断。美国大规模收紧对华高端芯片制造设备的出口管制,荷兰ASML的高端光刻机也基本告别了中国市场。

想买?没门。

那种被死死卡住脖子的感觉,真是又气又无奈。

那时候我就想,这事儿不能这么一直下去吧?

咱们总不能永远被人卡着脖子过日子。

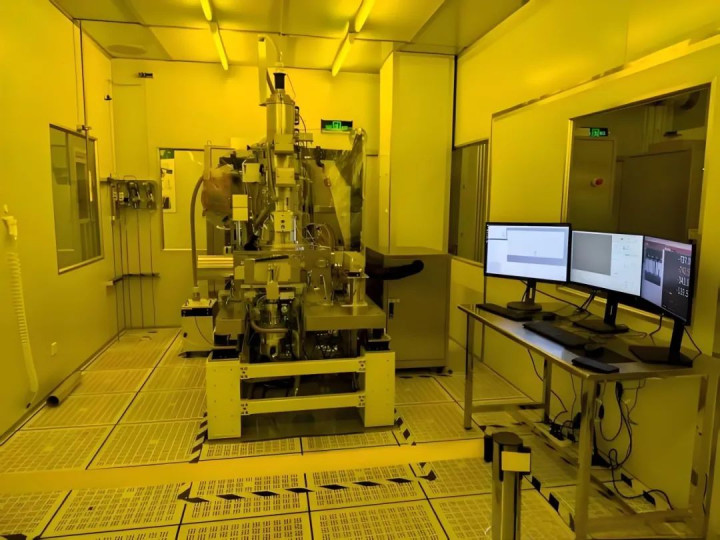

浙江大学余杭量子研究院的科研人员估计也是这么个心思,他们没到处去抱怨,而是从头开始,完完全全自己搞研发。

这么一干就是好几年,外头基本没啥动静,就跟武侠小说里的大侠在深山里头练功似的。

而在今天「羲之」已经进入应用测试阶段,这就表明它不再是实验室里的样品,而是实实在在能投入运用的商业化产品。

这个突破的意义可不小,标志着我们在高端半导体设备上终于有了自己的话语权。

说起技术细节还挺有意思,传统的光刻机,打个比方,就跟用印章盖章一样,得先把模板弄好,然后一下子就印到晶圆上面去。

但「羲之」用的是电子束光刻,倒更像用笔写字,它拿高能电子束在硅片上一笔一划地「画」出电路图案,精度能达到0.6纳米。

这是个啥概念?要是把头发丝当成高速公路,那0.6纳米就好比在高速上划出好几万道精准的车道线,而且一丁点儿都不能歪。

最牛的是,「羲之」是100千伏的新一代电子束光刻机,这电压等级使得它的「笔」变得更锋利,就好比书法家用顺手了好毛笔,就能写出更漂亮的字似的,高电压让电子束能更精准地在芯片上「画」电路。

而这里就体现出电子束光刻和光学光刻机的核心区别了,「羲之」它的制胜法宝是超高分辨率(0.6纳米以及不用做天价掩模版),这让科研人员拥有了超乎寻常的灵活性——设计随时能改,要是哪里有问题,「擦掉重写」就行。

但代价就是速度慢(是那种逐点扫描的方式),搞大批量生产可不太划算了。

而光学光刻机的优势在于速度快(整片晶圆是并行曝光),很适合大规模量产。

但需要预先制作极其复杂且成本高昂的掩模版。

一旦设计有变或者要做新实验,

对不起请重新排队等几个月、花几百万甚至上千万美元做新掩模版吧。

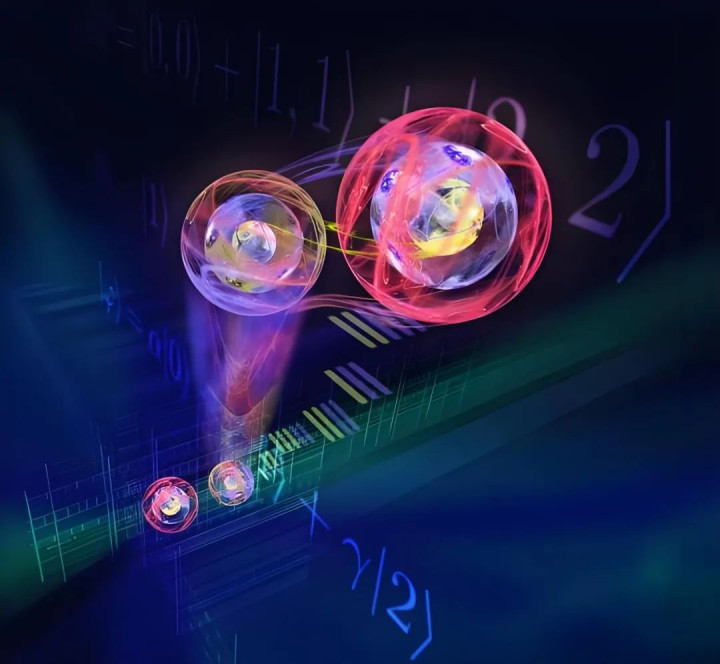

所以「羲之」特别适合量子芯片和新型半导体的研发。

为什么这么说呢?

因为这些新技术还处在探索阶段,得不停地去试验和调整,

要是传统光刻设计出了问题,整批芯片就得全部重新来做,成本高得离谱。

但是「羲之」能够随时去调整,哪儿有问题就改哪儿,就好像用铅笔画画似的,画错了就擦掉重新画。

对于科研机构来说,这简直就是能救命的好东西!以前做一回实验,得花好几个月去准备掩膜版,现在直接在电脑上调调参数就能开始制作。

这种灵活性,对于推动量子计算、人工智能芯片这类前沿技术的发展,格外关键。

当然技术突破只是第一步。市场反应也不错,现在已经有好几家企业和科研机构找上门了,定价还比国外同类产品便宜。

不过我觉得最重要的不是技术参数有多牛,而是心态的转变。

以前我们总是仰望别人,现在终于可以平视了。

这件事让我想到一个道理:真正的实力不是靠嘴说出来的,而是靠作品证明的。当你拿出真东西的时候,全世界都会重新审视你。

「羲之」这个名字也挺有意思,王羲之拿笔在纸上写字,而这台设备吧,是用电子束在芯片上「描绘」电路。

从古代书法到现代芯片,中华民族的精工传统在这里得到了完美传承。

现在回想起来,那些年的技术封锁反而成了好事。如果当时能轻松买到设备,可能就没有今天的「羲之」了。

有时候逼迫真的是最好的老师,它能让人发现自己原来有那么大的潜力。

「羲之」的问世不是终点,而是一个无比坚实的起点。

它意味着,在那最精密的前沿领域里,咱们终于拥有了把控自身发展节奏的能力。

手中有了自己的刻刀,便能无畏地探索那些「无人区」,将图纸上最狂野的想象,刻进现实的硅基世界。

量子时代的浪潮已至在线配资网站,而这一次,我们是造浪者。

万丰资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。